都市部と地方のどちらが豊かなの?統計データから地域格差の現状を考える

「地域格差」という言葉を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。日本では昔からこの地域格差が大きな問題となっており、都市が豊かで地方が疲弊する状態を指す用語として、広く一般的に用いられています。

しかし、地域格差は必ずしも都市のほうが地方よりも豊かであることを示すだけではありません。その逆を示す場合もあります。この記事では、日本にどのような地域格差があるのか、都市に偏る場合と、地方に偏る場合、それぞれについて統計データをもとに解説します。

地域格差とは

地域格差とは、居住する場所によって所得や福祉水準などに差が生まれている状態のことをいいます。地域の中でも個人間の格差はありますが、地域の平均的な水準を他の地域の平均的な水準と比べて、全体的な傾向を比べることが多いです。

所得や教育の水準が低い地域から水準が高い地域への人口流出は、地域経済や生活インフラが弱体化する要因にもなるため、大きな問題です。各地域は地域格差を埋めるべく、自治体だけでなく官民協働で地域を盛り上げる施策に取り組んでいます。

また、人口が流入してくる側となる都市部としても、人や物の供給源は地方であることが多く、地方が衰退することは長期的には都市部も衰退することになるため、地域同士で連携した取り組みも必要不可欠になっているといえるでしょう。

データから読み解く!都市部に集中しているもの

「東京一極集中」といわれるようになって久しくなりました。実際のところ、都市部にはどの程度の富や機会が集中しているのでしょうか。データから地域格差について詳しく解説していきます。

賃金の格差

国土交通省が「企業等の東京一極集中に関する懇談会」にて公開した資料「賃金、労働生産性の地域間格差」によると、一般労働者の所定内給与(時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等などを除いた給与のこと)は、最も賃金が高い東京都の約370万円に対して、最も賃金が低い青森県は約240万円となっていました。 1.5倍近くの賃金差があります。短時間労働者の所定内給与の時給換算では、東京都の約1,400円前後に対して、青森県は約1,000円となっており、400円近くの差があることがわかりました。

所定内給与が高い都道府県は上位から東京都・神奈川県・大阪府・愛知県で、所定内給与が低い都道府県は下位から青森県・宮崎県・秋田県・山形県となっており、都市部の賃金が 高い状況です。こうした都市部における所定内給与の高さが 地域格差を生み、人口集中を促進していると考えられます。

(出典)国土交通省:賃金、労働生産性の地域間格差

人口の格差

総務省統計局の資料「人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)」によると、人口が増加している都道府県は東京都のみで、人口増減率は0.34%でした。人口増減率の上位は都市部に集中しており、神奈川県は3位、埼玉県は4位、千葉県は5位、大阪府は7位、愛知県は8位となっています。人口増減率の下位は、最も人口減少が著しい順に、秋田県、青森県、岩手県、山形県、高知県、福島県となっています。

総人口に占める都道府県別の人口割合を比較すると、東京都が11.3%、神奈川県が7.4%、大阪府が7.0%、愛知県が6.0%、埼玉県が5.9%となっています。最も人口割合が低いのは鳥取県の0.4%、島根県の0.5%、高知県の0.5%、徳島県の0.6%、福井県の0.6%となっています。とくに東京都の場合、国土面積1%未満のエリアに10%以上の人口が密集する地域格差が生まれていることになります。

(出典)総務省統計局:人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)

財政力の格差

総務省は「令和4年度都道府県財政指数表」において、自治体の財政力を表す財政力指数を公表しています。東京都は最も財政が豊かであり財政力指数は1.15、次いで愛知県の0.87、神奈川県の0.86、千葉県の0.76、大阪府と埼玉県の0.75となっており、上位を都市部が占めていることがわかります。最も低い自治体は島根県の0.26、次いで高知県の0.27、鳥取県の0.27、秋田県の0.32となっています。財政力に最大で約4.4倍の差があるといえます。

財政力が豊かな自治体は、質の高い行政サービスを住民に提供でき、産業育成にも積極的に取り組めるため、より多くの人を惹きつけるでしょう。一方で財政力が低い自治体は、思い切った施策に取り組むことが難しくなり、悪循環に陥るかもしれません。こうした地域格差が、今後国内の地域格差を更に進めてしまう可能性があります。

(出典)総務省:令和4年度都道府県財政指数表 第6 都道府県別主要指数の比較表「第2表 財政力指数の推移」

高等教育の格差

文部科学省による「学校基本調査 / 令和5年度 高等教育機関 学校調査 学校調査票(大学・大学院)」では、都道府県別の大学学部学生数を公表しています。それによると、全学部学生数のうち東京都は25.8%を占めています。この比率は全都道府県の中で最も高く、次いで大阪府の8.8%、愛知県の6.7%、神奈川県の6.6%、京都府の5.5%となっていました。

一方で、最も低いのは鳥取県の0.25%、島根県の0.27%、佐賀県の0.29%、和歌山県と秋田県の0.32%でした。大学の学部生数は、東京都と鳥取県で103倍の差があることになります。大学の立地は都市部、ひいては東京都に一極集中している状態といえます。

(出典)文部科学省:学校基本調査 / 令和5年度 高等教育機関 学校調査 学校調査票(大学・大学院)

データから読み解く!地方に集中しているもの

「地域格差」と聞くと、東京・大阪・名古屋など大都市圏が豊かで、地方が貧しいイメージをもつかもしれません。前述のように都市部のほうが地方よりも豊かであるという格差が存在しますが、実は、地方のほうが都市部よりも豊かである統計も存在しています。都市部にあって地方にないもの、地方にあって都市部にないものは何なのでしょうか。

国土交通省が公開している「地方の「豊かさ」に関する参考資料」に基づき、地域格差を比較していきます。

(参考)国土交通省:地方の「豊かさ」に関する参考資料

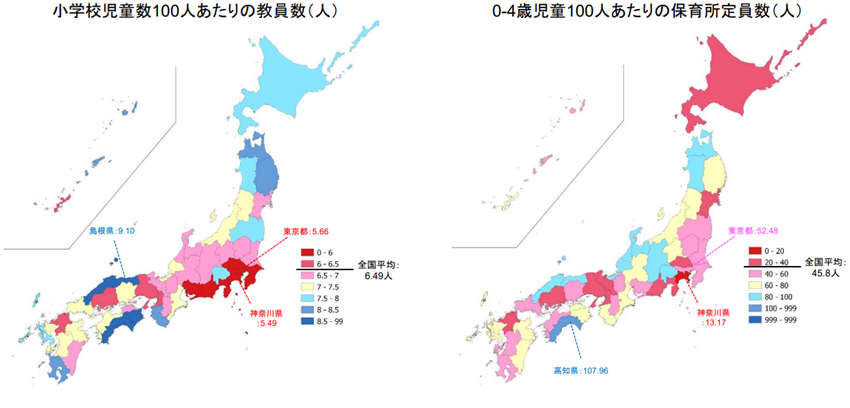

教育・保育の格差

出典:国土交通省:地方の「豊かさ」に関する参考資料

小学校児童数100人当たりの教員数を比較した結果、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県・愛知県が6人以下であるのに対して、鳥取県・島根県・高知県・徳島県は8.5人以上となっています。子どもが教員から指導を受けられる機会に、1.4倍近い格差があるのです。

また、4歳以下の児童100人当たりの保育所の定員数では、神奈川が20人以下であるのに対して、高知県は100人以上です。保育園に入れる機会に5倍以上の差がありました。都市部よりも地方のほうが、基礎的な教育サービスを受ける機会に恵まれていることがわかります。

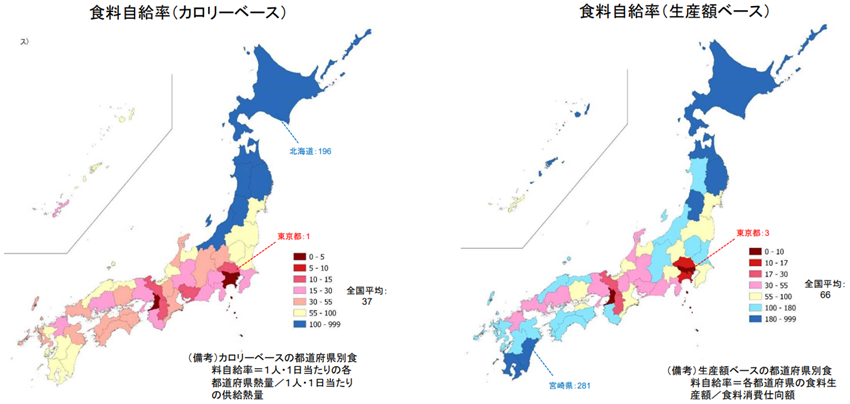

食料自給率の格差

出典:国土交通省:地方の「豊かさ」に関する参考資料

カロリーベースの食料自給率を比較した結果、北海道・青森県・岩手県・新潟県が100%を超えているのに対して、東京都・神奈川県・大阪府は5%以下となっています。カロリーベースでは食料自給率に20倍以上の格差があることがわかります。

また生産額ベースの食糧自給率を比較した結果、北海道・青森県・岩手県・山形県・鹿児島県・宮崎県が100%を超えているのに対して、東京都と大阪府は10%以下です。食糧生産額ベースでは10倍以上の格差があります。

都市部よりも地方のほうが、食糧に恵まれていることがわかります。流通に問題がない場合は都道府県ごとの格差は感じないかもしれませんが、災害発生時は食糧自給率の格差が、生活に大きな影響を及ぼすでしょう。

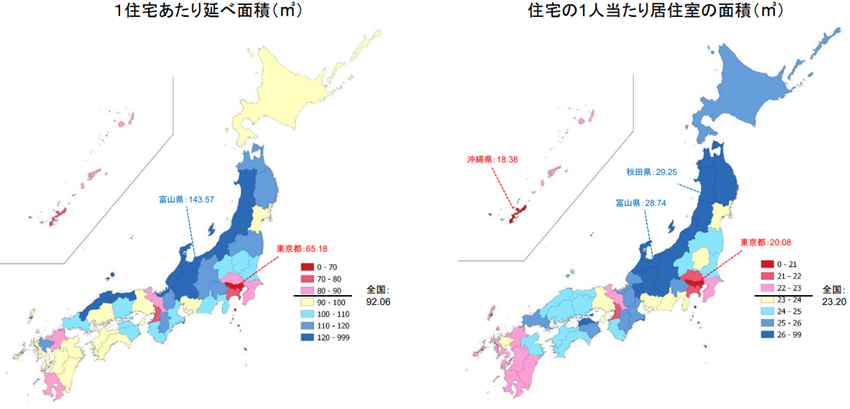

居住空間の格差

出典:国土交通省:地方の「豊かさ」に関する参考資料

1住宅当たり延べ面積を比較した結果、秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・鳥取県・島根県は120㎡を超えているのに対して、東京都は70㎡以下となっています。住宅の空間では1.7倍以上の格差があるのです。

住宅の1人当たり居住室の面積を比較した結果、青森県・岩手県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・長野県・岐阜県・香川県が26㎡以上であるのに対して、東京都は21㎡以下です。1人当たりの居住空間は1.2倍以上の格差があります。

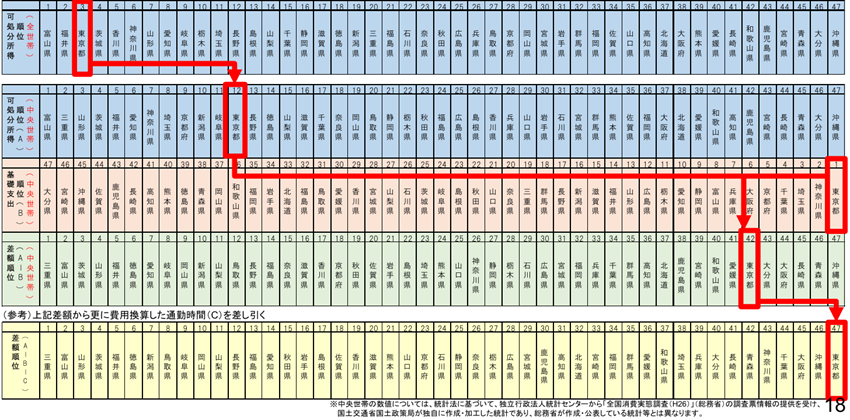

中間層の可処分所得の格差

出典:国土交通省:地方の「豊かさ」に関する参考資料

可処分所得の上位40%~60%の世帯の平均値は、1位から5位が順に、富山県・三重県・山形県・茨城県・福井県となっており、上位を地方が締めています。一方で、東京都は12位・大阪府は37位・愛知県は6位となっており、必ずしも上位ではありません。

全世帯の平均値を見てみても、1位から順に富山県・福井県・東京都・茨城県・香川県となっています。全世帯で見ると東京都が上位にあるものの、地方の可処分所得が高い状況です。所得が高いといわれる都市部ですが、その分支出も大きく、中間層の可処分所得は決して高いわけではないことがわかります。

まとめ:地域格差は捉え方次第

ここまでさまざまな視点から都道府県を比較してきました。賃金・人口・財政力・高等教育の機会などは都心部が地方よりも豊かな状況です。一方で、初等教育・食料・住環境・可処分所得は地方が都市部より豊かであることがわかりました。「ない」ものに目を向けるだけでなく「ある」ものにも目を向けることで、都市部と差別化を図れるため、地域創生の方針も定まりやすくなるはずです。

サイネックスは「地方の豊かさ」に焦点を当て、情報メディア事業やDXサポート事業などにより、東京一極集中の是正に取り組んでいます。「自分たちの自治体の魅力は何だろう」「どこで都市部と差別化するべきだろうか」「具体的にはどうすれば差別化できるか」といったお悩みを抱えている方は、ぜひサイネックスにご相談ください。

お問い合わせ